受け継がれる「スマート」

京都駅のほど近く、七条堀川の西本願寺の目の前に亀屋陸奥はあります。創業は1421年。本願寺が京都山科にあった頃から、 本願寺の御用を勤める家として、本願寺にお仕えされていたそうです。

「私どもは、本願寺さんと切っても切れないような縁があります。毎月のようにどなたかの歴代の御門主さんの命日がありますので、そういう時の法要に使うお供物、それから春と秋にあるお彼岸の法要、お盆などの宗教行事の時にお供えされるお供物をお作りするのが、昔からやってたことなんですね。」

本願寺の年中行事で親鸞上人の御正忌報恩講(1月9日〜16日)に供えられる御供物の見本。

また、京都には「亀」のつくお菓子屋さんが多くあり、ほとんどが兄弟、親戚、お弟子さんに暖簾分けしているといいます。しかし亀屋陸奥さんの「亀」は、それとは違うと言います。

「亀屋さんの亀っていうのは、京都では二鶴五亀(につるごかめ) というように、だいたい亀屋さんの元祖が5軒ぐらいあったようです。それと流れが一緒ですかとよく聞かれるんですけど、全然違います。亀屋陸奥と名乗るようになったのは江戸時代なんです。代々うちに伝わっている※木彫りの亀がありまして、その亀と、江戸時代に朝廷より賜った“陸奥大掾” 官位の”陸奥”とを組み合わせて“亀屋陸奥”となったんですね。」

* 秀吉の聚楽第という屋敷の庭の池に浮かべて遊んだという亀。

端っこまで愛される地味なお菓子

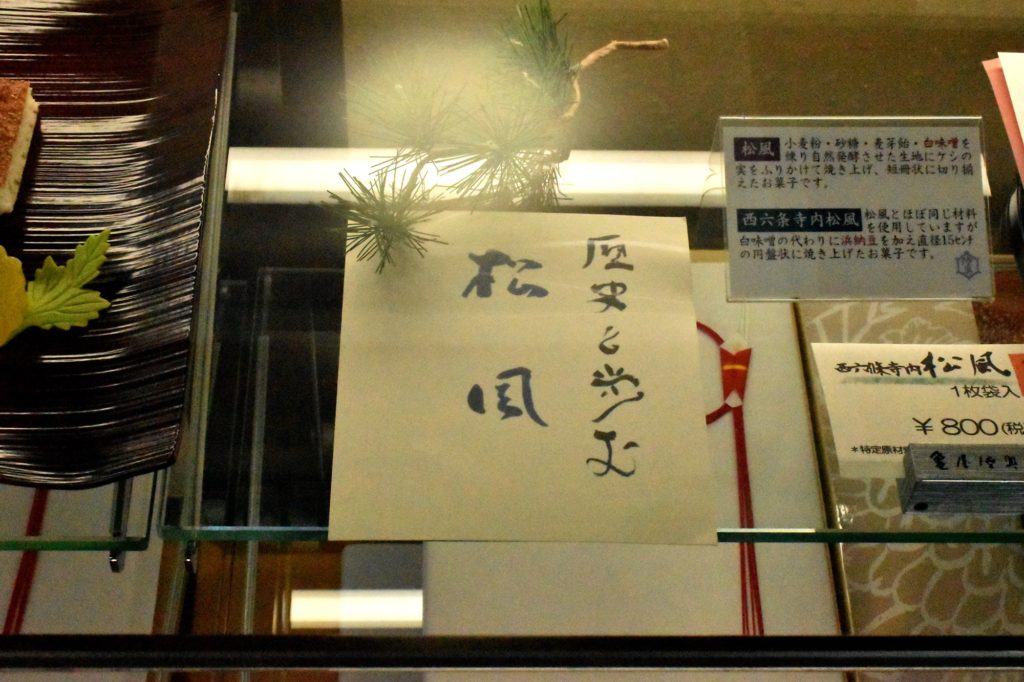

亀屋陸奥さんには、いろいろな種類のお菓子がありますが、その中でもお馴染みなのは、松風。カステラやパンとも異なるもっちりした食感のお菓子です。松風は、西本願寺の御用菓子として法要の際などに納められています。そんな松風は亀屋陸奥さんが発祥といわれています。

小麦粉に砂糖、麦芽、白味噌を練り込み、一晩寝かせて自然発酵させ、ケシの実を振りかけて直径50センチメートルの平らな一文字鍋で円形に焼き上げ、網に乗せて冷ましてから短冊形に切る。最初から最後まで、最低でも一週間かかるという。

一年中作り続ける為、温度・湿度の管理がとても難しいそう。自然発酵の理由は、原料に含まれる酵母や麹菌と建物に住んでいる麹菌等が、発酵の手伝いをしているから。なので、建物も昔のまま。

「石山の戦いで織田信長がは本願寺勢力の拡大を恐れ、本願寺を攻めたんですね。そして信長からの兵糧攻めで 糧米(りょうまい)の確保が困難なところ顕如上人(けんにょしょうにん)や本願寺を守っておられる方々に三代目が小麦粉と麦芽飴、白味噌で兵糧代わりの食べ物を作ったんですね。それが松風のはじめといわれています。」

丸く焼き、四角く切るために出る端っこや規格外のものは、徳用として袋売りをされています。

「通のお客さんは、徳用ばかり買うんです。たまに箱詰めするものも徳用の方に入れてしまいます。商売のバランスで。そうすると、端っこがあまり入ってないじゃないかと文句が来る。(笑)端っこマニアがいるんですよ。でもそれも大切なんです。もっと京都の人に松風を知ってもらえたらいいですね。」

戦いを生き抜くために生まれたお菓子が、今では端っこまでも愛されるお菓子として親しまれ、愛されています。その味は、亀屋陸奥さんにしか出せない素朴ながらも身体に沁み渡る優しい味をしています。

松風の名前は、豊臣秀吉が武将時代のある夜、顕如上人が京都の滞在先の邸宅で庭の松風がざわざわとした時、石山合戦(織田信長と本願寺の争い)での辛い日々を思い出して詠んだという“わすれては 波のおとかとおもうなり 枕に近き庭の松風”という歌から来ている説があると教えていただきました。

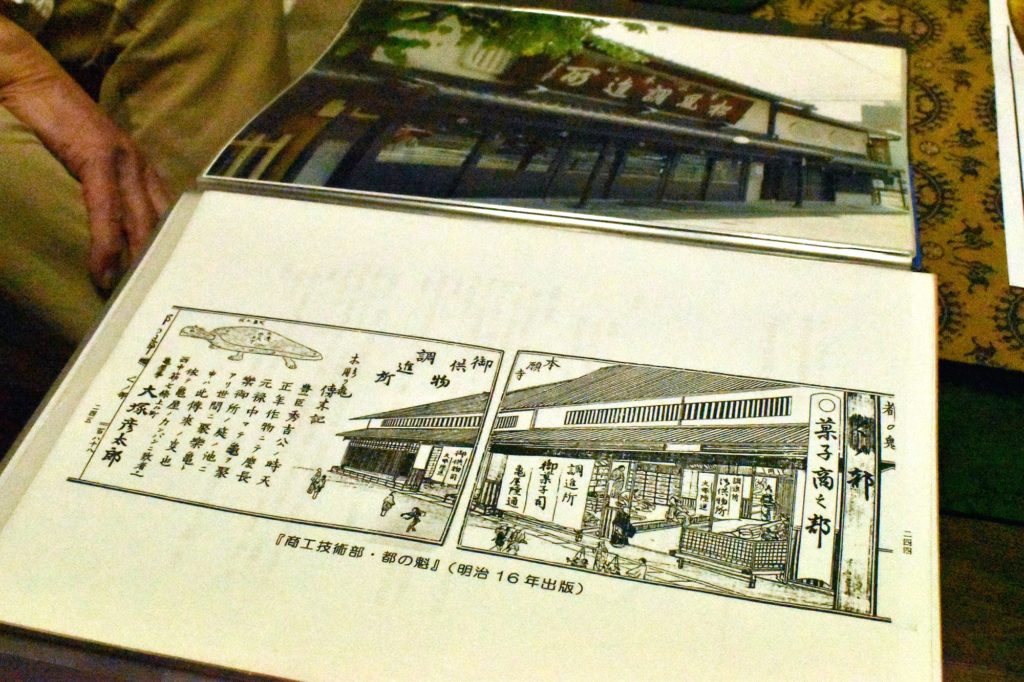

京都の商売がリストアップされた「都の魁:工商技術」(明治16年:石田有年 編) この絵自体は明治に描かれたもので、江戸時代から建物自体は変わっていないのが分かる。

いつまでも、西本願寺とともに

西本願寺の歴史とともに歩んできた亀屋陸奥さん。お話ししてくださった正博さんは、若い時和菓子とは全く縁のない仕事に携わってきましたが、定年を機に和菓子屋を引き受けたそうです。

「とんだ仕事に手をつけちゃったなぁというところかな。(笑)でも、私は今75歳なんですけど、この歳になっても生きがいというか、そういったものを与えてくれる場所だなという風に思うんだけどね。」

亀屋陸奥さんのお菓子は、京都の方ならあばあちゃんからもらったことがあるという方もいるように、代々受け継がれているものなのです。

「京都という意味での大それたものは持ってなくて、やはり本願寺さんとともに歩んでいけたらなと。だから私どもとしては、伝統を守っていく義務があるということを常に意識してます。昨今普通の和菓子は洋菓子に押されて商売が非常に苦しいです。でも、うちは本願寺さんの一つの役割を担わせていただいている。あまり流行に迎合するようなことよりも、伝統を着実に守れるような体制を作っていくことが専らの課題ですね。」

インスタ映えという言葉が生まれ、派手で華やかなものが溢れていますが松風というお菓子は、地味だからこそ、松が春夏秋冬緑色であり続けるように飽きず、飽きられず、いつまでも続いていくのだろうと思います。

昭和13年、戦前の写真。京都の町並みは変わってしまったが、亀屋陸奥さんは変わらずこの場所に在り続けている。

京都のスープ

#14

亀屋陸奥

文・写真:

鈴木日奈恵(基礎美術コース)

アシスタント:

鈴木はな佳(ファッションデザインコース)

亀屋陸奥 HP:

http://kameyamutsu.jp/main.html

西本願寺御用達、亀屋陸奥 河元正博(かわもとまさひろ)さんにお話をお伺いしました。