藍の葉と水と炭しか使わない

──この工房を始めて、今年で何年になるのですか。

初代の千葉あやのが若い時からしているので百何十年になると思いますが、正確には何年か分からないんです。

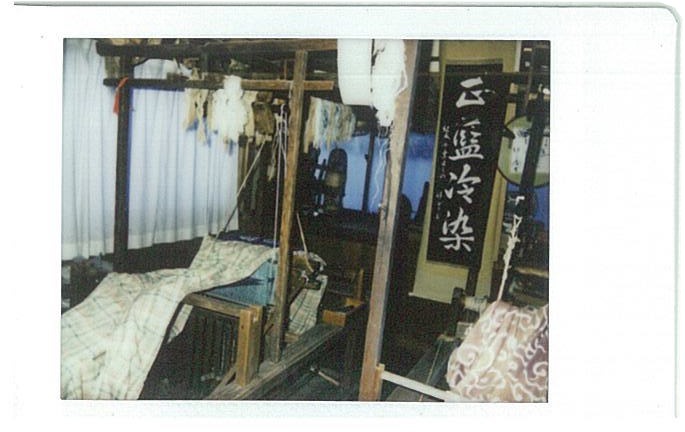

──そんな長い間、正藍冷染(しょうあいひやぞめ)を手から手に繋げていった歴史をお聞きしてもいいですか。

藍染は小さい時から見たり、触ったりしていました。

あやのの時代からこの家にいるので。

──現在はもう一人で。

1人でっていっても、藍の葉っぱを取るときは地域の人に手伝ってもらっています。手の数が欲しいので。

染めとか色出しは、私一人でやっています。

──家で藍染をしている環境があって、自然と覚えていかれたんですね。

そうですね。

家で一緒に暮らしていると、どうしても目に入ってきてしまう。

体がそういう風になってきて、覚えてしまうんです。

──そうして覚えていったことが、継ごうと思われたきっかけにもなったんですか。

最初から「継がなくちゃ」とは思ってたんですけど。

元々違う会社で働いていて、定年になってからここで仕事をしているんです。

真剣に取り組んだのは、定年を過ぎてからですね。

──そうなんですね。

はい。だからまだ7年か、8年くらいです。

まあ、その前から手伝ってはいたんですけど、自分一人でやるようになったのはそのくらいですね。

──その時、「よし、継ごう、やるぞ」ってなったきっかけは何かあったんですか。

今後どうなるか分からなかったけど、自分もやらなくちゃっていうのはあったんですよ、湧いてきたっていうか。「まあやってみるか」っていう。

だから何回も失敗しました。色が出なかった年もあります。

この正藍冷染っていうのは、うち一軒だけ。

日本で一軒、世界でも一軒って言われているんです。

この色を出すのが難しいんですよ。余分なものは何も入れずに色を出す。

よその藍染と違って藍の葉と水と炭しか使わなくて、この3つだけで藍の色を出しています。

まる1年かけて材料を作るんですけど、

染めるのは今の時期(初夏)で、1ヶ月半くらいだけなんです。

うちは、そのぐらいの期間でしか染められないんです。

アクが取れなかったら、うちは藍染はやらない

──色の出方は気温などで変わるものなのですか。

気温の関係も多少はあると思います。

でも一番は気温とかじゃなくて、「アク」なんです。

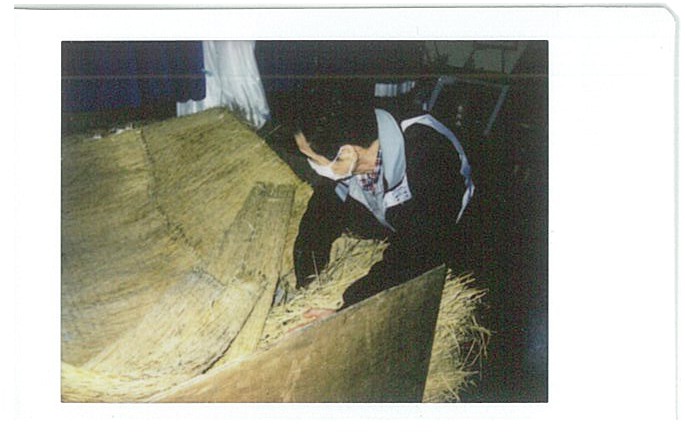

「アク」は炭を燃やして出る灰のことです。

楢(なら)の炭を燃やして下のアクを固めるんですよ。基本は燃やして、石みたいにアクを固める。

それがものすごく難しくて、その年の藍染で使う量のアクを3ヶ月くらい、11月中から3月頃まで毎日火鉢でこんこんと燃やすんです。

その時、良いアクが取れるか取れないかで決まります。

それを取るのが大事だし、難しいんですよ。

そのアクがもし取れなかった場合、その年はうちの藍染はやらない。

いい色に染まらないことがわかるから、最初から色出ししないほうがいい。

──炭を炊いてアクを固める、という作業はどういったものなんですか。

少しずつ固めるというか、燃やし方があるんですよ。

自分は何年もできなくて。

昔はおばあさんと2人でやっていて、自分はダメでもおばあさんがやると固まる。

朝方から夕方の間、炭に火を着けて無くなったら足していくんです。

それで、夕方その火鉢が冷える段階で火止めをして、次の朝そのアクが固まっているか確かめるんです。

それで固まってればいいんですけど、固まっても10cm四方。

大きくて20cm四方ぐらいで、厚さが2.3cmほど。

それがなくちゃ、うちの藍染めはできない。

その作業が一番大事なことですね。

でも、冷染はそういうもんです。

まあ藍の葉は、悪いことをせず大切にしていれば育ってくれますので。

アクをとる作業が一番、毎日が真剣勝負。

──何ヶ月もかけて少しずつ、という感じなのですね。

そうそう。

炭一袋が15kgなんですけれども。

15kgの炭を30俵燃やしても、アクは21〜22kgぐらいしか取れないんです。

たった21kgの塊を取るために30俵くらい焚きます。

水と藍玉とアク、それで藍の色が出る

──正藍冷染の作業の流れはどういった感じなんですか。

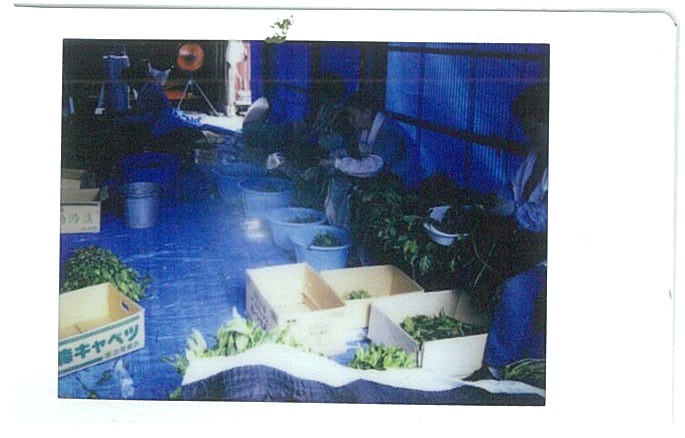

最初から言いますと、今の時期(取材時:7月初め)は藍の生殖をしています。

藍の種を撒いて20cmくらい育ったものを、違う畑に移植して1ヶ月半くらい。

これを2回取ります。1回目は8月に、2回目は1ヶ月後の9月頃にします。

これが本当に時間かかるんです。

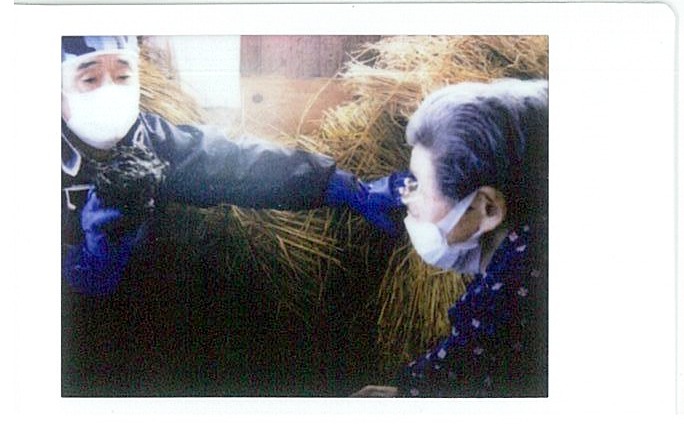

手作業で葉だけを取るんですけど、毎年12〜13人の地域のお母さんたちに手伝ってもらって1週間くらい。ペースにもよりますが。

そうして取った藍の葉をお茶みたいに揉んで、天日でカラカラに干して1月まで保存しておきます。

それをうちの場合は藍玉(あいだま)にします。

──じゃあ今年で使うものは、去年作っておいた藍玉ということですか。

そうそう。

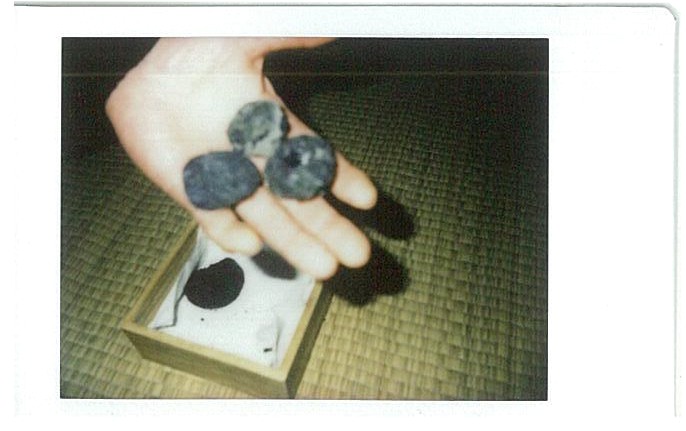

藍玉は乾燥した藍の玉です。

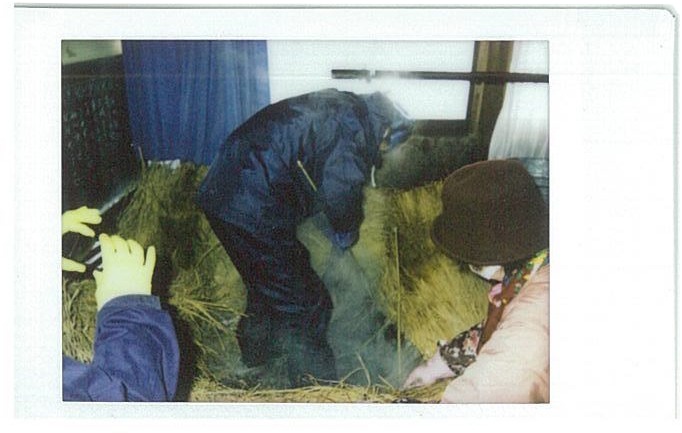

作り方は、保存していた藍の葉を正月明けの8日ごろに水で濡らして、発酵させるために藁で囲んだ室(むろ)に入れます。

藍の葉を藁で包んで、温度を保っておくんですね。

そうして発酵させるんです。

そして4月に取り出して、一日かけて臼で餅みたいにつきます。

その後、手でだんごくらいの大きさにしてまとめて乾かすんです。そうしてできるのが藍玉です。

(藍玉を見せていただきました。)

──うわあ、葉っぱと言うより完全に玉になっていますね。

そうですね。色も黒に近いんです。

うちの桶に入れるには、この玉が30kgから40kgなくちゃダメなんです。

35Lくらいの米の袋にいっぱい入ったとして、7袋か8袋くらい。

それを1年で取らないといけない。

──ものすごい量ですね。

発酵したものをこれだけ臼でつくのですが、その時はものすごく柔らかいんです。柔らかい時点で手で丸めて、乾かして。

乾かすと、こんなに硬いんですよ。

(机にこんこん、藍玉同士でカチカチ。本当に石のようでした。)

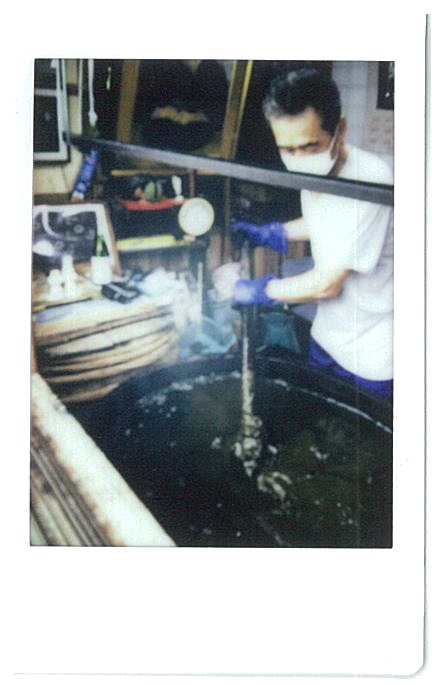

6月に「藍出し」って言って、割合を見てこの藍玉を約35kgと水、アクを入れるんです。

アクは臼でついて粉にしたものを。

水は一気に入れるのではなく7から8日くらいかけて少しずつ。

水と藍玉とアク。それで藍の色が出る。

化学反応が起こって色が出るんです。

藍玉は自分がやってもほとんど失敗はないんですけど、さっき言ったアクは取れない年もあります。

取れない年は燃やし方が悪いんですね。

アクを取る時はただ炭に火を付ければいいというものではなくて、いかにして高温に

して、熱を下におろすかですね。

──その炭はどこで炊いているんですか。

台所です。

──台所で!?

作業をしていると台所がもう煤(すす)でいっぱいになるんです(笑)

2ヶ月くらい炊きますからね。

処理が大変ですけど。

ダメなものが桶に入ると、1日で色が死んでしまう

──では次に、この染織物と地域の繋がりをお聞きしたいんですけれども。

そうですね。

初代の時代、70年くらい前の話なんですけど、時間も手間もかかるこの藍染はほとんどの工房がやめてしまって、うちだけが残ったんです。

あやのはこの染物が好きで、国に認められて人間国宝になったんです。

だからこそ、自分もやれるところまでやっていこうと思っています。

自分の後をどうするか、今はちょっと考えていないんですけどね。

後継者は心配なところです。

──やれる所までご自身で。

まだ何年かは大丈夫だと思うんで(笑)

ただ、はっきり言って難しいです。

藍出しする時は、工房に人をあまり入れないんですよ。

うちの藍は汚いものにはすごく敏感で。

「ダメなものが桶に入ると、1日で色が死んでしまう」というのもよく聞いていました。自分の時はまだないんですけど。

だからあやのは、お客さんが工房に入る時に外で履き物を脱いでもらってスリッパで工房に入ってきてもらっていたらしいんです。土や泥がついてますから。

今でも「藍に対して汚いものは、悪いもの」という言い伝えがあります。

「汚いものは気をつけなさい」と「藍が死んでしまいます」という。

あとは油とかしょっぱいもの。味噌とか醤油もダメ。

──食べ物もなんですね。

そうなんです。そういうのが混ざったら菌が死んでしまう。

──あー、やっぱり発酵させるものだから……。

そう。微生物が死んでしまって色が一夜にして消えてしまう。

だから、うちの染物は私1人でしかしないんです。

同じ時間、同じ生地でも午前と午後で色が違う

──正一さんが思う正藍冷染の魅力はなんですか。

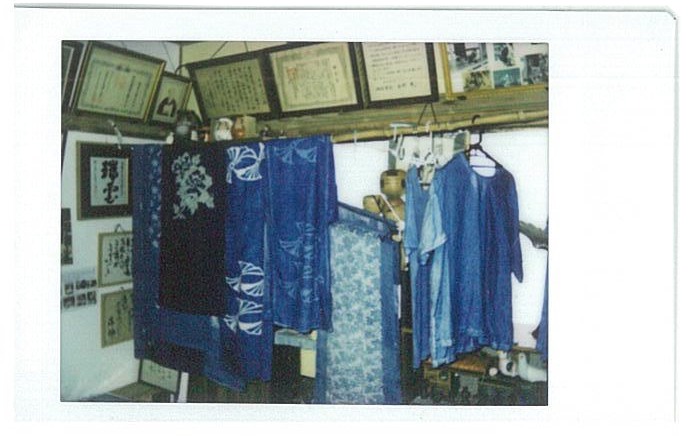

魅力は、よその藍染とうちの藍染を比べた時の藍の色ですね。

まあその時々で、木綿とか麻とか絹とかの生地の種類によっても色合いが違うのですが。

とにかく、藍色は何に対しても柔らかくて綺麗な色なんですよ。

川で洗う時、すごく綺麗に染まっていて感動するんです。

──とても繊細な染めなんですね。

はい。

あと、おんなじ色っていうのはあまりないです。藍色は藍色なんですけど。

1日に2回染めても、1回目と2回目の色が違って出てきたりするんです。

生地を入れている時間を調節して自分で濃く染める、柔らかく薄く染めることはできるんですよ。

けれど基本的には大体同じで、短ければ1分ほど入れます。

だいたい午前中に1回、午後に1回染めるのですが、同じ生地を1分ずつ入れても午前と午後で多少の違いが出てくるんです。

それが結構面白いですね。

──今年の藍もすごく綺麗に色が出たとお聞きしたのですが。

今年は良い色が出ました。

色出しをする前の桶に入れる時からだいたい分かったんです。

と言うのも、良いアクがとれたから今年は大丈夫っていう自信を持てた。

アクがだめだったら今年は出ないか、もし出ても半月ぐらいで終わらすかどうかですから。

──アクがダメだと早く終わってしまうのですか。

はい。アクが悪い時はすぐに。経験で分かります。

今年は良いアクが取れたので大丈夫だなと思ってたら、思ってた通り良い色が入りました。

──普通の藍染と違って、材料が3つとシンプルなだけに難しかったり、揉むまでの過程に物語がある感じがして、すごく面白いなあと思いました。

そうですね。これを染めるためには1年間仕事してるんですよ。

休めるのは10月の1ヶ月くらいですかね。

1年中ほとんど藍に対しての仕事があるんです。

他所の藍染を聞きますと、いろんな煤や石灰を入れるらしいんですよ。

そして良い色が出る、濃く出るって言うんです。

けれど、うちは絶対そういうの使っちゃダメなんです。

使うとうちの正藍冷染じゃなくなってしまう。普通の藍染と同じになっちゃう。

だからうちの藍染は、もう何回も言っているようにアクと水と藍玉だけ。

それで、濃い色が出る。

風に当たることで、藍の色になる

──すごく綺麗な色ですね。

ここにあるのは絹ですね。

絹はあまりうちの藍染めと相性が良くないと昔から言われてるんです。

蚕は動物性ですから。

なので、これは賭けなんです。

絹はいい時はよく染まるし、悪ければどんと悪くなる。

そういう言い伝えがあるので、染める時は賭けでやるんですね。

「きれいに染まってくれ!」みたいな感じで。

──そうなんですね。その、きれいに染まった!と分かるのはやはり色出しをした後なんですか。

私は桶に入れて染めあげた時点で分かります。

桶からあげた瞬間はグリーンっぽいんです。

ただ風で酸素が当たると色がバーっと変わってくるんですよ、藍の色に。

──へえ、風に当たることで藍の色になってくるんですね。

ええ、一瞬で変わります。

そして露(つゆ)をきって川で余分な藍を洗い流します。

その瞬間にもまた色がきれいに変わってきます。

私はそうしてきれいにあがってくるのをみるのが好きで、

うちの藍染はいいなと思ってやってます(笑)

──今私たちは京都で活動をしているんですけれども、この正藍冷染と京都の繋がりは何かあったりしますか。

京都にある呉服屋さんというか、いろんな生地やハンカチなどの染織物を販売しているお店に去年と今年依頼されて。

うちで染めた生地で着物を作って、うちの工房に飾るか、もしくは宮城県の方の県庁の方に飾るか、とか。その人たちは商売目的じゃなかったんです。

他にも何軒か京都の左京区の生地屋さんから、糸を染めてほしいと依頼はあります。

でもうちの桶に入れればなんでも染まるっていう訳ではなくて。

色が入るとは思うんですけど、すごく厚い布とかはあまりうちの藍に対してよくないんです。藍の色が疲れてしまうんで。

そういう理由でお断りしたところもありますね。染まるとは思うんですけど、何でもかんでも入れられません。

ただナイロン系とかテフロンは絶対ダメです。

よく入るのは麻、綿、絹その辺ですね。

──商品になる時も、やはり綿や麻や絹を使った物が多いんですか。

そうですね。

木綿、麻はものすごく色が綺麗に入りやすいんです。

──それは手ぬぐいだったりハンカチになることが多いのですか。

そうですね。

ハンカチの場合だと綿もあります。絹系もありますね。

あと手ぬぐいは汗を拭く物なので、木綿が多いです。

柄付けも、うちでやるんです。

これは、ハンカチなんですけど。この白い柄ですね。こういうのも私がやっています。

──おお!この柄ってどうやって出しているんですか。

これは、白い柄の部分に糊をつけてから染めるんです。

糊もうちで、もちの米粉とぬかをブレンドさせて作っています。

その糊を型紙でつけます。それを乾かしてから染めていくと糊がついている部分に藍が浸透しないんですね。

だからうちの藍染の柄は白と藍色だけです。

染めだけではなく型付けも糊も、うちは化学製品を一切使ってないんです。

──やっぱり歴史の深い染物ということもあるからか、ものが製品でもあり文化財でもあるという感じがする、というか。

日本最古とは言われていますね。

自分も子供がいるんですけど、継ぎたいかどうか。

まあ、親父が染めているのは毎日見てますから、頭には入ってるとは思うんですけど。

ただ自分もそうでしたが、そう簡単にはいきません。

中途半端な考えでやるとダメですし。

さっき言ったアクを取る作業も、何回も真剣勝負なので。

19年間、藍のことを想って暮らしている

──なぜこのHANAO SHOES JAPANという企画に賛同していただけたのかお聞きしてもいいですか。

それは、お誘いをいただいたから。(笑)

でも、写真を見て綺麗だな、と思いましたよ。

いい発想っていうかね。いいんじゃないですか、あれ。

──ありがとうございます。では最後になるのですが、このHANAO SHOES JAPANの企画を通してこの正藍冷染に出会う方々に、何かメッセージをいただけませんか。

そうですね。

うちの藍染はなんてゆうか、他と比べると「柔らかくて、綺麗な色」が特徴です。

そこを皆さんに見てもらいたいですね。

──このインタビューでお話を聞かせていただいて、正藍冷染に愛を持ってやってらっしゃることが伝わってきました。

そうですね。もう19年間は藍のことを想って暮らしています。

HANAO SHOES JAPAN

#17

千葉まつ江

千葉正一さん

文:

HANAO SHOES JAPAN実行委員会

撮影:

千葉まつ江

HANAO SHOES HP:

https://wholelovekyoto.jp/category/item/shoes/

ここでは47都道府県全ての工房にインタビューをお願いし、ここでしか聞けないお話を聞いています。

今回は、千葉まつ江さんの長男の千葉正一さんにお話をお伺いしました。